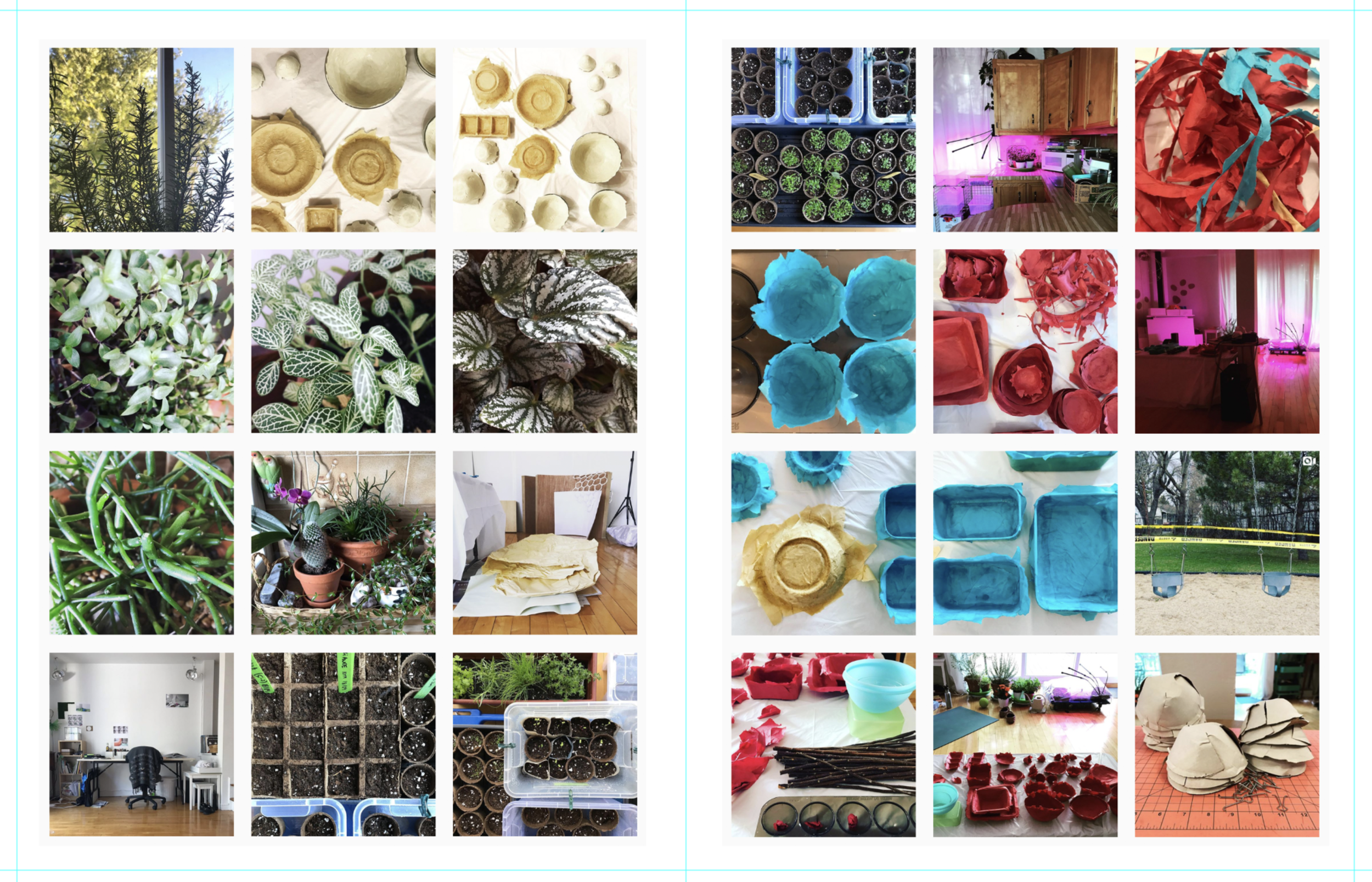

Depuis deux ans, je travaille sur deux projets d’exposition individuelles. L’une de ces expositions, La maison étanche qui devait avoir lieu au centre d’exposition du vieux presbytère de St-Bruno en novembre 2020, a été repoussée en 2022. L’autre, La performativité des objets, devrait avoir lieu en théorie en février 2021 à la Maison de la culture Mercier, mais elle pourrait aussi être repoussée. Avec l’incertitude actuelle, il devient difficile de trouver la motivation à poursuivre la production. De plus, ces projets deviennent envahissants dans l’atelier. Voici donc une tentative de visualiser le travail a accomplir, un état des lieux de la pratique.

Tentative de visualisation des différents éléments qui pourraient composer l’installation.

La performativité des objets réunira un corpus d’œuvres qui s’intéresse à l’accumulation et à la réutilisation des objets et des matières ainsi qu’au détournement des savoir-faire artisanaux. Les explorations présentées seront composées principalement de matériaux imprimés, d’objets récupérés, de documents textuels, photographiques et vidéographiques qui proposent des narrations autour d’expériences tactiles et matérielles. La cocréation est au coeur de ces explorations bien que présentement, il semble impossible de poursuivre dans cette voie. J’ai tout de même accumulé des documents issus d’autres expériences antérieures, notamment lors de mes résidences à L’imprimerie centre d’artiste (été 2018) et à Circa art actuel (été 2019).

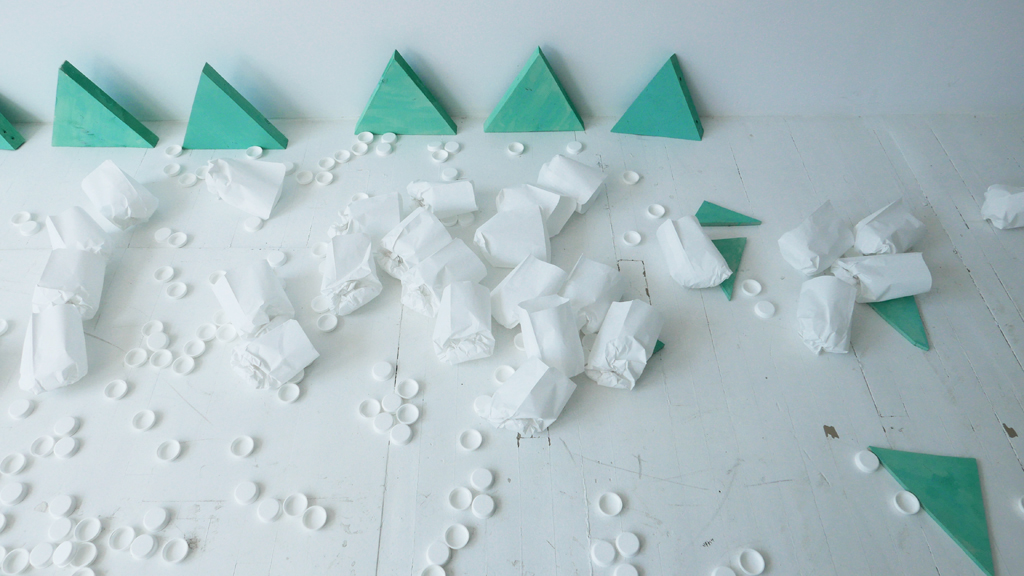

Plan de l’exposition (toujours en processus).

Pour cette exposition, j’envisage la création de différentes zones qui entreront en dialogue et en interaction. Certaines zones proposeront des expériences déambulatoires aux allures participatives ou performatives. D’autres zones présenteront des documents textuels, photographiques et vidéographiques d’actions réalisées avec les éléments inclus dans l’exposition. L’ambiance de gymnase est envisagée comme un dispositif général accentuant l’expérience kinesthésique des visiteurs. Par exemple, l’utilisation de lignes colorées au sol, de tapis colorés, de ventilateurs et de lampes d’appoint permettra de délimiter et de dynamiser les différentes zones.

En proposant des déambulations et des récits poétiques, cette exposition permettra de réfléchir à l’organisation de nos espaces, à la gestion des matières résiduelles ainsi qu’au potentiel expressif et performatif des objets et des matériaux qui nous entourent. Les principes de répétition, de multiplication et de médiatisation sont au centre de ces explorations et s’inscrivent dans un désir de lenteur et de partage.